作者|叶 笑(CDE)、董江萍(中国食品药品国际交流中心)

来源|Chinese Journal of New Drugs 2023, 32(12)

[摘要] 自2015年,药品审评审批改革实施的系列措施为我国创新药的发展构建了良好的生态环境, 创新药的研发成果显著。 近几年,按照《药品注册核查工作程序》、《核查要点和判定原则》 等注册核查规程 和标准对创新药研制和生产现场开展注册核查过程中, 发现了存在药品注册申请人与受托单位之间的职责 不清、质量管理体系不完善、药品生产质量管理规范(GMP)不规范情况突出等问题。 本文从化学药创新药 注册核查任务的特点进行研究,梳理了化学药创新药注册核查任务的基本情况,通过对2019—2021 年化学 药创新药注册核查中发现的主要问题进行归纳、总结和分析,提出相应建议, 以期为行业创新药研发及注册 提供参考,为药品监管注册核查管理工作提供借鉴 。

化学药注册按照化学药创新药、化学药改良型新药、仿制药等进行分类 。化学药创新药系指含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物,且具有临床价值的药品 。2015年,《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》 提出后,国家药品监督管理局(NMPA)持续推进审评审批制度改革,多措并举鼓励创新。2019年,全国人民代表大会常务委员会审议通过新修订的《药品管理法》,从法律层面固化药品审评审批制度改革成果。2020年新版《药品注册管理办法》发布实施,设立了突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批4个新药上市注册加快通道,持续鼓励药品创新发展 。 为了促进新药研发、提高药品质量、保证公众用药安全,《药品注册管理办法》规定了由NMPA食品药品审核查验中心(Center for Food and Drug Inspection of NMPA, CFDI)进行药品注册核查,旨在核实药品注册申报资料的真实性、一致性以及药品上市商业化生产条件,检查药品研制的合规性、数据可靠性等。 本文通过对CFDI承担的2019—2021年度开展的114个(按受理号计) 化学药创新药注册核查工作的实施情况及发现存在的主要问题进行收集、整理及分析,提出相应建议,以期为行业新药研发及注册提供参考,为药品注册核查工作提供借鉴。

1 化学药创新药注册核查任务的基本情况

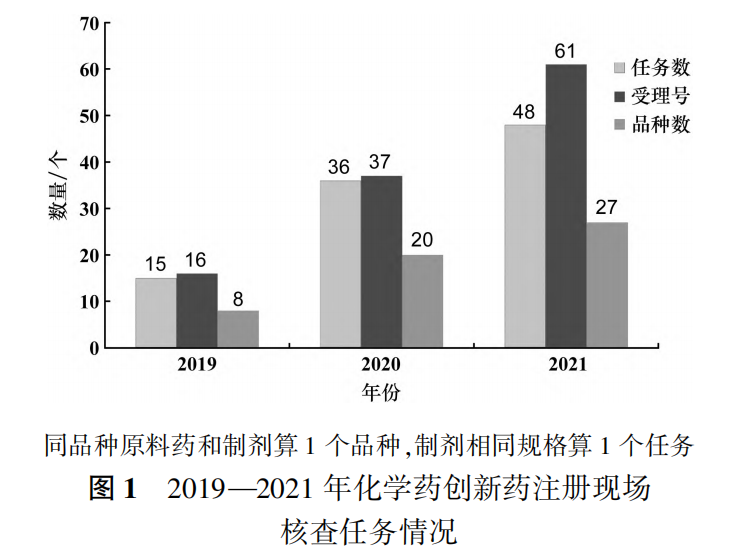

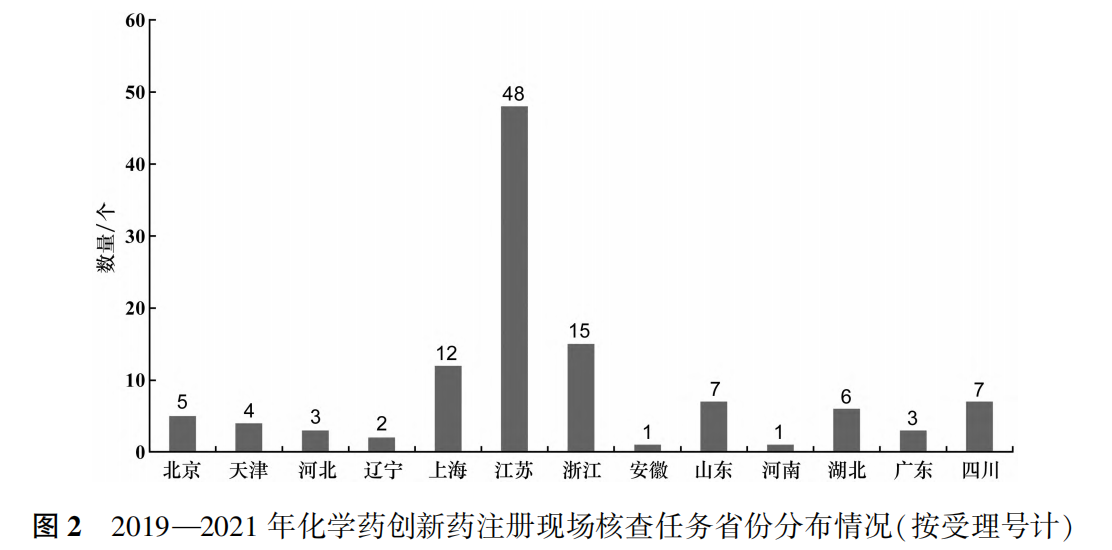

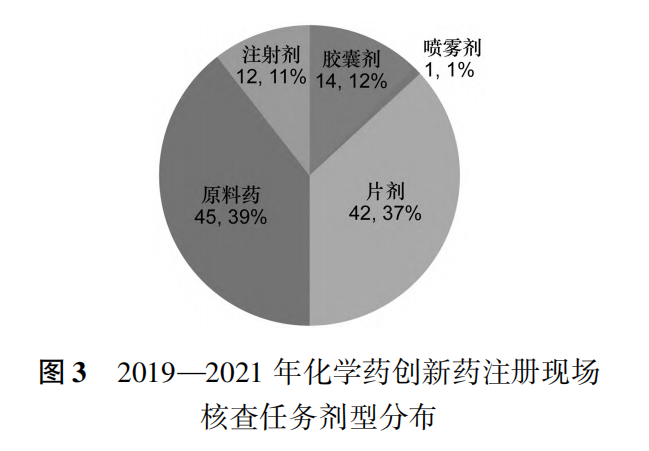

2019—2021年,CFDI共对NMPA药品审评中心(Center for Drug Evaluation of NMPA, CDE) 发起的114个(按受理号计,品种数为55个)化学药创新药注 册 核 查 任 务 进 行 了 药 学 研 制 和 生 产 现 场 核查 。 其中2019年任务数为15个(按受理号计为16个,品种数为8个);2020年任务数为36个(按受理号计为37个,品种数为20);2021 年任务数为48个 (按受理号计为61个,品种数为27)。图1显示,近3年化学药创新药的任务数量逐年递增。因新旧法规过渡,上述任务包括按照2007年《药品注册管理办法》(局令28号)受理的注册申请核查任务9个,2017年 12月《关于调整药品注册受理工作的公告》(2017年第134号)发布后集中受理的注册申请核查任务63个,2020年《药品注册管理办法》(国家市场监督管理总局令第27号)发布实施后受理的注册申请核查任务42个。图2显示,在核查任务省份分布上,呈现出明显的区域特性,主要集中在制药大省,仅江苏、浙江、上海三省市的化学药创新药的任务占比就达到了65.7% 。 在图3所示的剂型分布上,以普通的口服固体制剂及注射剂为主,片剂占比为37% ,注射剂占比为11% ,胶囊剂占比为12% ,此外,原料药占比最高,达到了39% 。

2 化学药创新药注册核查任务的特点

2.1 研发周期长,涉及研制机构多

创新药的研发周期长是业界共识,因其“全球新”,不像仿制药那样有参比制剂可以进行对比研究,一个创新药的诞生需要经历几年甚至十几年的研发投入。 创新药大多通过委托研发或联合研发的方式进行,如化学原料药的结构确证研究、微生物限度检查等的方法学研究、药包材与药品相容性试验研究等,一般需要委托具有相关能力、资质的机构进行,故一个药品的完整研发过程常由多家机构共同参与。通过对2019—2021年共114个(按受理号计)化学药创新药的注册核查任务情况进行梳理析,化学药创新药通常为制剂与其原料药关联审评,在CDE启动核查时往往药学研制现场和生产现场核查同时发起,因研发周期长、涉及研制场地多,在不同研制场地之间的技术转移、前后数据的桥接等都增加了研发的复杂性,对注册现场核查来说,要核实申报资料的真实性、一致性,研究周期长、研制场地多无疑会增加核查的难度和强度。

2.2 委托生产情况复杂

化学药创新药的上市申请通常涉及原料药的关联审评,在注册核查中需要对原料药的研制及生产现场进行核查。 近几年,我国原料药产业发展之路较为曲折,2015年1月1日起施行的《中华人民共和国环境保护法》,2015年4月国务院发布的《水污染防治行动计划》,2017年2 月原环境保护部等发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,以及2018年1月1日起施行的《中华人民共和国环境保护税法》 等,都对原料药产业环保进行了强力监管。 原料药的生产因受环保、防爆防污染等诸多因素影响,申请人不具备或不完全具备商业化生产的条件,往往需要委托生产,或将部分生产工序委托给其他生产企业甚至化工企业。 个别申请人将制剂产品不同工序分别委托不同企业进行生产,或受托生产企业将受托品种部分生产工序再次委托其他企业生产的情况也实际存在,如将制剂的前段生产工艺(固体分散体、微粉化)等委托给其他企业进行生产等。

2.3 新建车间或生产线,药品生产质量管理规范(GMP)符合性情况有待确认

化学药创新药的生产,尤其是原料药的生产大多在新建车间或生产线进行,虽在注册申报前取得了相应的药品生产许可证,但在进行注册现场核查前尚未进行GMP[符合性检查,是否具备上市商业化生产条件需在注册现场核查时予以重点关注并确认。

3 化学药创新药注册核查的主要问题

基于化学药创新药在注册现场核查中的特点,本研究主要针对这些特殊性,梳理了化学药创新药在注册现场核查发现的主要问题。

3.1 药物研发质量管理体系不完善

3.1.1 研究不充分,注册过程中持续变更

部分化学药创新药申请人急于提交上市申请,还未进行充分研究,确认与验证亦不充分就提交了注册申请,在现场核查时发现部分创新药的生产操作、质量标准等在注册申报后进行了变更,个别原料药所用起始物料的来源也发生了变更;部分化学药创新药存在工艺验证不充分、设备验证确认不足的问题。 例如:某申请人对某片制粒干混工序和总混工序的生产操作进行了变更,部分物料的质量标准也进行了变更,与申报资料不一致;某注射剂未对配制溶液的均一性进行验证;某多规格片剂未对不同规格包装工序进行验证;某原料药储存温度为2℃~8℃ ,未进行运输确认;配液系统进行设备确认时,未进行搅拌速率及温度的确认等。

建议申请人遵循研发规律,强化质量管理,按照《药品注册管理办法》第三十四条的规定,在完成支持药品上市注册的药学、药理毒理学和药物临床试验等研究、确定质量标准、完成商业规模生产工艺验证,并做好接受药品注册核查检验的准备后,提出药品上市许可申请,按照申报资料要求提交相关研究资料。 一旦发生重大变更,申请人要向 CDE进行申报,加强变更管理和研究。

3.1.2 不重视注册申报品种的共线生产风险评估

由于创新药研发周期长、投入成本高,在注册申报时申请人可能不具备生产条件,委托生产的情况较为突出,分阶段委托生产组织模式共线品种多、生产线和设备更复杂。 在委托生产中,受托企业同时承担其他品种的生产,无法做到对新增品种进行共线生产可行性评估,或共线生产风险评估流于形式。 特别是在临床试验用药品生产阶段,由于创新药的药理毒理数据不充分,未进行共线评估即进行共线生产,清洁效果确认不充分等都是注册现场核查中较为典型的案例。 个别企业将细胞毒性产品与非细胞毒性产品共线生产,未充分评估共线生产带来的风险。 共线生产的风险评估过于简单,没有综合考虑药品的特性与预定用途等因素,未全面分析残留物具体的溶解性、毒理数据等数据进行评估。 在污染与交叉污染控制方面存在不足,未能对产品生产全过程进行有效控制。

建议申请人将共线生产策略纳入质量协议中,共线生产风险评估应当充分考虑品种在不同生产阶段的共线生产情况,评估应更加充分,并采取足够的措施降低交叉污染风险;应充分了解共线产品特性(药理毒理、安全性)及清洁难易程度,制定可操作性强、科学、合理的清洁程序并应进行验证。 必要时,可根据风险评估来决定是否使用专用或独立设施设备。

3.1.3 技术转移研究不充分

部分企业对产品技术转移理解不够,研究不充分。 生产工艺转移不充分或未成功即开展商业规模生产工艺验证,工艺验证中出现偏差无法找到根本原因。 检测方法转移不充分,造成对检验结果超标(out of specification, OOS)调查困难,复测频率、复测数据增加,企业未采取措施对产生的复测数据进行有效的管理,评估对研究结果的影响 。

创新药研发不同于仿制药,可以借鉴参比制剂的经验进行比对研究。 新药研发过程中的质量标准的制定,往往需要对检测方法进行开发,需要对新建立的方法进行方法学验证,但现场核查时发现,企业在技术转移过程中对检测方法的转移做得不充分,以至于在商业规模生产工艺验证阶段出现OOS调查不充分,无法证明是方法本身的问题还是产品质量的问题。

从药品研制到生产阶段的技术转移是一个系统工程,其目的是将在研制过程中所获取的产品知识和经验转移给生产企业。 建议申请人参照美国注射剂协会(Parenteral Drug Association, PDA)及世界卫生组织等发布的关于技术转移的相关指南要求开展化学药创新药的技术转移工作,加强技术转移管理。对生产工艺、检测方法等的转移制定详细的转移方案,在转移过程中出现的偏差、OOS等建立相应的管理制度,做好研究工作的衔接。

以上问题的产生均反映出申请人在药学研制环节质量管理的薄弱。 目前针对药学研制环节的规范性要求尚无明确的技术标准,行业内药学研制过程中质量管理水平参差不齐、尺度不一,给药品审评及核查结论的判定带来一定影响。 建议组织制定针对药学研究机构的质量管理规范以及相关要求,以提高药学研制环节的规范性,保证核查结果的判定有规可依。

3.2 药品注册申请人与受托单位之间的职责不清

按照《药品注册管理办法》,药品注册申请人取得药品注册证书后为药品上市许可持有人(MAH)。随着2019年《中华人民共和国药品管理法》的发布实施,药品MAH制度正式以法律的形式在中国建立。MAH制度下生产许可和上市许可实现分离,可更好地调动和发挥市场资源配置的主动性和灵活性,鼓励创新。化学药创新药的上市许可就充分利用了MAH制度的红利,在提交上市申请时进行分段、多场地委托生产。 中国现行MAH制度中对于MAH的资质,以及对药品研制、生产、经营与使用环节的安全、有效及质量可控负责作出了要求 。但在成为MAH之前,处于药品注册申请人的角色中,注册现场核查时仍然发现申请人与受托单位之间分段生产的职责划分不明,对委托生产的原料药或制剂的变更、偏差管理不完善,对委托单位的质量审计不充分等问题。

建议申请人通过细化质量协议的方式与受托企业约定质量责任,明确对委托生产过程中的偏差、变更、OOS、放行等进行审核的职责,加强对受托企业的现场审计,有效实现对受托企业质量管理体系运行情况的把控,落实主体责任,确保受托药品的质量。 从核查角度,建议明确针对注册申请人分段委托生产的核查要点,在现场核查时予以重点关注。从监管角度,建议明确生产许可中对于分段、多场地委托生产的规定,统一境内外分段生产的要求,加强对多场地和委托生产的监管。

3.3 GMP符合性的问题突出

按照《药品注册管理办法》第四十七条,对于创新药、改良型新药以及生物制品等,应当进行药品注册生产现场核查和上市前药品生产质量管理规范检查(简称“上市前药品 GMP检查”)。 在对近3年114个化学药创新药的注册核查任务统计过程中发现,仅有26个(占比22.8% )在注册核查时同步开展了药品GMP符合性检查,发现存在主要缺陷的有10个。 对于此种情况,各省检查机构开展GMP 符合性检查的规则和尺度尚未统一。 同时CDE对于注册现场核查通常仅要求开展静态核查,GMP符合性检查不开展或仅桥接判断,可能存在潜在风险。

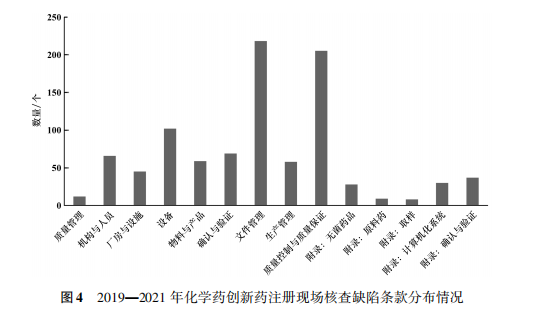

图4为注册现场核查中发现的GMP缺陷,共计946条,其中文件管理和质量控制与质量保证方面缺陷占比最高,分别为23% 和21.6% ;其次为设备、确认与验证方面的缺陷占比较高,分别为10.8% 和8.8% 。 虽然注册现场核查过程中也会关注药品生产企业GMP的情况,但药品注册现场核查不是全体系的GMP检查。

为了确保上市产品生产的持续合规,建议创新药申请人主动向当地省局提出上市前GMP检查的申请,在药品注册生产现场检查时同步进行药品GMP符合性检查。 对在注册核查中发现的GMP缺陷在产品上市前应进行全面整改,并将整改情况报所在地省局。 建议属地监管机构加强创新药上市后GMP符合性监督检查与抽样检验,强化监管力度。

4 结语

研发环节是创新药生命周期的源头,药品的基本属性取决于研发质量,因而研发环节的监管也是国家药品生命周期监管的起点,药品注册申请人应首要履行好主体责任。 质量管理体系不完善、与受托机构之间的职责划分不清以及存在GMP符合性问题等都可能影响创新药的安全、有效和质量可控等成药性指标。 《中华人民共和国药品管理法》 (主席令第31号) 第六条规定了MAH的法律责任,即对药品研制、生产、经营以及使用全过程中的安全性、有效性和质量可控性负责。 药品注册申请人取得药品注册证后即为MAH,应当按照我国法律法规,落实主体责任,明确与委托单位之间的职责,对质量体系管理进一步加强。

参考文献略。

为帮助审核人员更快处理,请填写举报原因:

为帮助审核人员更快处理,请填写举报原因: